I piccoli credono che Babbo Natale esista e i grandi vogliono farglielo credere a tutta forza, mettendo in scena pantomime prodigiose. Era un pomeriggio di tanti anni fa quando qualcuno si mise d'impegno per spezzare quest'incanto. Ero in auto con mio padre e altri due bambini di ritorno dalla lezione di nuoto, quando uno di loro, dall'alto dei suoi dieci anni, spiattellò con finta indifferenza la sua grande verità: Babbo Natale non esiste, sono la mamma e il papà. Disse proprio così, seguito da mio padre che là davanti, un occhio alla strada e l'altro sul sedile posteriore per capire l'effetto provocato dalla rivelazione, si affrettò a spiegare che effettivamente ai regali dei più grandicelli ci pensavano mamma e papà poiché i servizi di Babbo Natale erano riservati esclusivamente ai più piccini. Parlava con tono suadente come se volesse convincere il piccolo provocatore a mettere in pausa la razionalità per concedere a me, all'altro mio piccolo amico e - perché no? - pure a lui genitore, un ultimo Natale di magia.

Tutto inutile, perché io, ormai, sapevo. Anni di indagini e di (inutili) appostamenti mi avevano reso consapevole del rito che si compie la notte di Natale. Prove nessuna, ma indizi ne avevo in quantità compresi quei pacchi colorati che erano spariti dall'armadio di mia madre per comparire, identici, sotto l'albero. Oppure quella manciata di farina gialla per le renne lasciata nel piattino che ritrovai il giorno successivo nel bidone sotto il lavandino. E poi, per dirla tutta, se Babbo Natale fosse esistito veramente non avrebbe mai portato i regali più costosi ai bimbi ricchi e i balocchi più economici (o semplici dolciumi) ai figli delle famiglie meno abbienti come avveniva puntualmente nella poco magica realtà. Infine, poiché il mondo all'epoca non lo conoscevo, vivendo in un universo che si estendeva tra casa nostra e quella dei miei nonni, su di me aveva scarsa presa il dubbio su come facesse il grande vecchio a consegnare tutti i regali in una notte, ma comunque eravamo tutti d'accordo su un fatto: Babbo Natale erano proprio la mamma e il papà che si preoccupavano per tempo di scoprire i nostri desideri, facendoci scrivere la famosa letterina da spedire al Polo Nord. Ma che bisogno c'era di gridarlo ai quattro venti come aveva fatto in auto quel mio compagno sapputello? Che bisogno c'era di farsi grandi tirando fuori la cruda verità? Tanto più che - come scopro leggendo i giornali di queste feste - immaginare Babbo Natale fa bene all'immaginazione e anche i più grandi potrebbero scoprire che per chi davvero ci crede Babbo Natale (chiamatelo come volete) esiste veramente.

26 dicembre 2009

16 dicembre 2009

349.999 copie

Scopro leggendo questa pubblicità che hanno venduto 350 mila copie del nuovo romanzo di Niccolò Ammaniti, Che la festa cominci. Non possono sapere che la mia è finita nel cassonetto della carta da riciclare, quindi fanno 349.999 che comunque mi sembrano un numero spropositato per un romanzo ignobile. Tanto è stato terribile, questo libro, che per la prima volta sono corso su Ibs.it, (perché ancora non conoscevo anobii.com), a depositare il mio sdegno. Era il 5 novembre scorso e scrissi questo:

Libro letto a letto in due giorni, durante un'influenza... l'ho appena posato sul comodino e un'urgenza insolita e inaspettata mi coglie: quella di stroncarlo. Mai scritta una recensione su Ibs, ma questa volta devo farlo: pessimo. Un attentato alla credulità del lettore. Dopo le buone prove del passato (Io non ho paura, Ti prendo e ti porto via) un capitombolo imbarazzante e incredibile: possibile che nessuno, non l'editore, non gli editor, nemmeno la lunga lista di persone citate nei ringraziamenti, abbia impedito ad Ammaniti di pubblicare quest'opera tremenda? Scrittura debole, solo che questa volta non c'è la storia a sostenere il romanzo. E sorprende quell'aggettivo - "comico" - che si legge sulla quarta di copertina, assieme all'unica frase vagamente ironica di un romanzo che non fa (nemmeno) ridere.

Per rifarmi sto leggendo questo che, per dirla tutta, è il libro di un mio collega di lavoro, anzi un mio amico. Se vi piace viaggiare, ma non avete il tempo, l'energia, le possibilità o semplicemente vi manca il coraggio di farvi tre settimane sulla Transiberiana comprate il libro di Paolo Cagnan (foto), sarà lui a condurvi per mano da Mosca a Pechino passando da Novosibirsk e Ulan Bator.

15 dicembre 2009

Una persona anziana

Ero lì in redazione a scrivere questo articolo quando ho sentito in televisione una serie di interviste di strada dedicate all'aggressione a Berlusconi: c'era la signora che si indignava, il ragazzo che sosteneva il suo idolo (Silvio), lo studente che diceva che "un po' se l'è cercata" e l'uomo che gli ribadiva "che questo non è il modo". E poi c'è stato un giovane che con la sua dichiarazione candida ha illuminato la mia stanza, dicendo finalmente la verità che è sotto gli occhi di tutti e che nessuno vede: "Queste cose non si fanno - ha detto senza malizia - tanto più che si tratta di una persona anziana".

Persona anziana. Ho il sospetto che se Silvio Berlusconi lo venisse a sapere, dall'alto dei suoi tacchi, orgoglioso dei suoi capelli nuovi e soddisfatto del suo lifting, odierebbe il giovane intervistato più di Massimo Tartaglia, cioè il suo aggressore. E' la dimostrazione (se serviva) che le parole (giuste) possono fare più male di un souvenir del Duomo di Milano quando te lo tirano in faccia a tutta forza.

10 dicembre 2009

Una questione di fiducia

Ci sono azioni che richiedono fiducia. Più che salire su un aereo e sorvolare l’oceano, più che consegnare in banca i risparmi di una vita, forse ancora più che entrare nell’ambulatorio del medico e farsi visitare. Una di queste azioni è affidare i propri figli all’asilo nido, soprattutto il primogenito, quando ancora non sappiamo come funzionano queste cose e ci opprime il senso di colpa per un distacco che avvertiamo prematuro. Chi è padre o madre capirà al volo, gli altri si devono fidare: è proprio così.

Quando giunge il momento ci prendiamo un giorno di riposo e andiamo in due, mamma e papà, facendoci coraggio, all’asilo nido privato di periferia, quello con il nome rassicurante e le finestre colorate dove il nostro piccolo lo accoglierebbero anche subito. Sulla porta si presenta una maestra sorridente, con un bambino in braccio, ma noi siamo già lì con gli occhi ansiosi a verificare che sia tutto a posto: niente spigoli vivi, niente giocattoli pericolosi, niente vernici velenose e altre cose che abbiamo letto sul manuale del perfetto genitore. Poi chiediamo dov’è la cucina e ci indicano una porta là in fondo, ma non ce la fanno vedere per motivi, dicono, igienico sanitari. Infine usciamo e con un’occhiata ci intendiamo al volo: qui no, senza nemmeno sapere bene perché.

All’asilo pubblico, dove ci chiamano dopo tre mesi, sorvoliamo sull’odore che sentiamo in corridoio perché - ci consoliamo - può capitare in un posto dove cambiano duecento pannolini al giorno. Quindi mettiamo il nostro figliolo in braccio ad una sconosciuta, sperando tanto che questa donna gentile non si trasformi in un’arpia quando avremo chiuso la porta dietro di noi senza voltarci per non cedere alle grida del piccolo. Confidiamo che gli soffi il naso quando gocciola, che gli pulisca il sederino prima che diventi rosso, che lo imbocchi con pazienza e lo consoli quando piange. Giorno per giorno lo studiamo con amorevole sospetto ma lui dorme tranquillo, la mattina corre all’asilo, la domenica ci canta la sua prima canzoncina e noi ci rilassiamo nonostante quel bernoccolo in piena fronte: quante storie, i figli sono di tutti, così innocenti, incapaci di denunciare la violenza, chi mai avrebbe il coraggio di maltrattarli? Finché un giorno al telegiornale delle 13 e 30 un filmato ci sorprende con la forchetta a mezz’aria: in televisione da Pistoia c’è una donna isterica che mena sberle e tira i capelli ad una bimbetta che i genitori credevano in buone mani. Vorremmo non guardare e invece stiamo là incollati, se non altro per capire che è una pazza esaurita e questo - tutto sommato - un po’ ci consola perché la pazzia a differenza della cattiveria in questo mondo è un’eccezione.

Quel VIDEO che già circola su internet sarebbe un attentato alla fiducia, un detonatore all’ansia di ogni genitore che affida il figlio al prossimo se non ci fossero - per fortuna - altre storie da raccontare. Storie come quella di un primogenito, sempre quello, che giunto ormai alla scuola materna incontra una delle sue vecchie maestre per la strada. Non una maestra qualsiasi, ma LA MAESTRA, perché anche se nell’aula si alternano in tre o quattro (altrimenti diventerebbero esaurite pure loro) di maestra ce n’è una sola. Lui cammina per mano al suo papà e lei è dall’altra parte del ponte sull’Adige che gli viene incontro lungo il marciapiede. Benché porti gli occhiali spessi lo vede da lontano e gli sorride. Quando il piccolo le giunge a tiro lo solleva, lo stringe, lo bacia e gli dice: ciao Emilio, come va? Ma lui non risponde, si ficca quelle due dita in bocca e le succhia come un disperato senza tirare fuori una parola. Alla fine ci allontaniamo verso le estremità opposte del ponte e io indago: ma che figure mi fai fare? Non te la ricordi più la maestra Mariella? E lui con un filo di voce, spiega: “Papo, mi faceva male il collo”, perché ancora non sa come si dice nodo in gola, uno di quei “groppi” che ti prendono quando incontri dopo tanto tempo una persona a cui ti eri molto affezionato.

P.S. Grazie a tutti quelli che in questi mesi di inattività mi hanno scritto o sono venuti qui fuoridalpalazzo a vedere se c'era qualche novità... questo blog riprende le trasmissioni!

Quando giunge il momento ci prendiamo un giorno di riposo e andiamo in due, mamma e papà, facendoci coraggio, all’asilo nido privato di periferia, quello con il nome rassicurante e le finestre colorate dove il nostro piccolo lo accoglierebbero anche subito. Sulla porta si presenta una maestra sorridente, con un bambino in braccio, ma noi siamo già lì con gli occhi ansiosi a verificare che sia tutto a posto: niente spigoli vivi, niente giocattoli pericolosi, niente vernici velenose e altre cose che abbiamo letto sul manuale del perfetto genitore. Poi chiediamo dov’è la cucina e ci indicano una porta là in fondo, ma non ce la fanno vedere per motivi, dicono, igienico sanitari. Infine usciamo e con un’occhiata ci intendiamo al volo: qui no, senza nemmeno sapere bene perché.

All’asilo pubblico, dove ci chiamano dopo tre mesi, sorvoliamo sull’odore che sentiamo in corridoio perché - ci consoliamo - può capitare in un posto dove cambiano duecento pannolini al giorno. Quindi mettiamo il nostro figliolo in braccio ad una sconosciuta, sperando tanto che questa donna gentile non si trasformi in un’arpia quando avremo chiuso la porta dietro di noi senza voltarci per non cedere alle grida del piccolo. Confidiamo che gli soffi il naso quando gocciola, che gli pulisca il sederino prima che diventi rosso, che lo imbocchi con pazienza e lo consoli quando piange. Giorno per giorno lo studiamo con amorevole sospetto ma lui dorme tranquillo, la mattina corre all’asilo, la domenica ci canta la sua prima canzoncina e noi ci rilassiamo nonostante quel bernoccolo in piena fronte: quante storie, i figli sono di tutti, così innocenti, incapaci di denunciare la violenza, chi mai avrebbe il coraggio di maltrattarli? Finché un giorno al telegiornale delle 13 e 30 un filmato ci sorprende con la forchetta a mezz’aria: in televisione da Pistoia c’è una donna isterica che mena sberle e tira i capelli ad una bimbetta che i genitori credevano in buone mani. Vorremmo non guardare e invece stiamo là incollati, se non altro per capire che è una pazza esaurita e questo - tutto sommato - un po’ ci consola perché la pazzia a differenza della cattiveria in questo mondo è un’eccezione.

Quel VIDEO che già circola su internet sarebbe un attentato alla fiducia, un detonatore all’ansia di ogni genitore che affida il figlio al prossimo se non ci fossero - per fortuna - altre storie da raccontare. Storie come quella di un primogenito, sempre quello, che giunto ormai alla scuola materna incontra una delle sue vecchie maestre per la strada. Non una maestra qualsiasi, ma LA MAESTRA, perché anche se nell’aula si alternano in tre o quattro (altrimenti diventerebbero esaurite pure loro) di maestra ce n’è una sola. Lui cammina per mano al suo papà e lei è dall’altra parte del ponte sull’Adige che gli viene incontro lungo il marciapiede. Benché porti gli occhiali spessi lo vede da lontano e gli sorride. Quando il piccolo le giunge a tiro lo solleva, lo stringe, lo bacia e gli dice: ciao Emilio, come va? Ma lui non risponde, si ficca quelle due dita in bocca e le succhia come un disperato senza tirare fuori una parola. Alla fine ci allontaniamo verso le estremità opposte del ponte e io indago: ma che figure mi fai fare? Non te la ricordi più la maestra Mariella? E lui con un filo di voce, spiega: “Papo, mi faceva male il collo”, perché ancora non sa come si dice nodo in gola, uno di quei “groppi” che ti prendono quando incontri dopo tanto tempo una persona a cui ti eri molto affezionato.

P.S. Grazie a tutti quelli che in questi mesi di inattività mi hanno scritto o sono venuti qui fuoridalpalazzo a vedere se c'era qualche novità... questo blog riprende le trasmissioni!

03 giugno 2009

Fiocco azzurro

25 maggio 2009

Commistioni

I supermercati si riempiono di libri e le librerie replicano con i cestelli per la spesa. Evviva chi sa pensare in grande.

21 maggio 2009

La vendetta delle donne

La vendetta delle donne si è realizzata in pieno il giorno che hanno aperto agli uomini le porte della sala parto. Parlo da uomo del Nordest, uno compreso in quell’84 per cento di padri che nelle nostre zone viene trascinato alla nascita del figlio, con una certa invidia per gli uomini del Sud italiano dove solo il 30 per cento dei padri si rassegna a stare accanto alla compagna partoriente. Prevedo l’obiezione: c’è chi lo fa volentieri. Sì, certo: c’è il partito dell’esperienza “fantastica e fenomenale”, quelli che per rivivere l’emozione della propria donna sofferente la fissano sulla telecamera e poi guardano il film in salotto. Poi ci sono quelli che lo fanno per spirito di servizio, perché se la donna chiama loro rispondono e vanno quindi rispettati. E infine ci sono i paracarri. Nella notte fra il 21 e il 22 giugno del 2005 io ero un goffo paracarro piantato nel bel mezzo della sala parto azzurra (per chi non lo sapesse c’è anche la sala rosa) dell’ospedale Santa Chiara: ostetriche, anestesiste, infermiere, ginecologhe e altre donne che non saprei meglio definire mi passavano accanto veloci facendomi il giro attorno, come se non esistessi, senza chiedermi nulla né rendermi partecipe del misterioso rito che si stava consumando in mia presenza. All’alba di quella notte afosa io stavo ancora lì piantato, col dubbio tremendo che qualcosa stesse andando storto e nessuno avesse il coraggio di dirmelo. Qualcosa stava andando sicuramente storto - mi dicevo - perché non è naturale che i bambini dopo milioni d’anni di evoluzione nascano ancora in questo modo doloroso. Ma non potendo far nulla mi tenevo il mio segreto in silenzio perché - questa era la mia unica certezza - non c’è nulla di peggio che spaventare una donna incinta. Se mi avessero chiesto di prendere per il collo un medico anestesista e trascinarlo lì con la minaccia di un coltello per fare l’epidurale giuro che l’avrei fatto. Se l’avessero gradito sarei sceso giù al bar a prendere un caffè per tutti, già che c’ero avrei potuto cambiare il disco orario al primario, qualunque cosa pur di rendermi utile ma nessuno mi consultò. Mi lasciarono lì come un paracarro, con l’unico incarico di farmi stringere la mano destra che poi mi tenni indolenzita per un paio di settimane almeno mostrandola ai colleghi: i dolori del parto. Quando sul più bello tirarono fuori il bisturi cercai di protestare (nessuno tocchi mia moglie) ma bastò un’occhiataccia per ricacciarmi a posto con una battuta fulminante che non ho più dimenticato: non ti hanno insegnato niente al corso? Io al corso c’ero andato una volta sola. Probabilmente era quella sbagliata perché si parlò solo di massaggi anti dolore che non potei mai mettere in pratica dato che quando fu l’ora lei (un fascio di nervi!) non volle nemmeno essere toccata. Basta. Tutto andò bene e nella foto ricordo lei è a sinistra sorridente, il piccolo è al centro addormentato, io sono quello sconvolto sulla destra con l’aria di chi è passato sotto un camion. Da quel 22 giugno sono passati quattro anni, il minimo necessario per riprendermi e tornare in sala parto tra due settimane. Potrei forse farne a meno, invocare un improvviso impegno di lavoro, una trasferta urgente, potrei sperare nella necessità di un parto cesareo (la “fortuna” che toccò al mio collega P.), oppure svenire all’improvviso, chiedere una dispensa per stare accanto al primogenito che quel giorno vedrà cadergli il mondo addosso. Ma alla fine io ci sarò, se non altro perché al termine di quella notte torrida, dopo dieci ore estenuanti passate a fare il paracarro, lei mi disse: se non ci fossi stato tu.

06 maggio 2009

Berlusconi: posso palpare un po' la signora?

Nuova gaffe del presidente Silvio Berlusconi che saluta così l'assessore della Provincia di Trento alle pari opportunità Lia Beltrami: "Posso palpare un po' la signora?". Lei non voleva credere alle sue orecchie. Io nemmeno.

P.S. La ripresa è stata effettuata il 25 aprile 2009 dall'emittente locale trentina Tca, al seguito dell'assessore Beltrami (Udc) durante una visita ai volontari trentini impegnati tra le macerie di Bazzano, alla periferia de L'Aquila (registrazione dell'agenzia giornalistica Opinione). La signora, 41 anni, sposata, due figli, fresca di nomina nell'esecutivo provinciale, non ha gradito. Se vuoi approfondire clicca giornaletrentino.it

14 aprile 2009

Oggetti inutili sotto le macerie

Diciamo la verità: abbiamo tutti guardato alla televisione le macerie de L’Aquila e le tendopoli degli sfollati pensando (con sollievo) che per fortuna non era successo a noi. Ci siamo indignati seguendo le telecamere che bussavano alle portiere dei senzatetto chiusi in auto per la notte, ci siamo vergognati quando i microfoni si intrufolavano nelle tende dove i terremotati avevano trovato riparo e abbiamo pensato - con sollievo, continuando a guardare senza mai cambiare canale - che per fortuna non era toccato a noi. Abbiamo guardato il telegiornale con un pizzico d’orgoglio (senza il coraggio di confessarlo) perché le nostre case non le fanno mica con la sabbia di mare sporcata di cemento. Almeno di questo ci illudiamo, noi fortunati che il terremoto ci capita di guardarlo solo alla televisione. Non dobbiamo vergognarci di questa curiosità morbosa, che è poi la stessa debolezza umana che ci porta a rallentare quando passiamo accanto a un incidente stradale per vedere che è successo e magari ci fermiamo, ci uniamo alla piccola folla che non manca mai dove c’è la strada sporca di sangue e ricostruiamo la dinamica mentre più in là, sotto il lenzuolo bianco, c’è ancora la salma dell’autista. In questo gli uomini sono specialisti, mentre le donne si dedicano alle malattie, ai tradimenti e alle sventure familiari. Siamo bravissimi a guardare la tragedia dritta negli occhi - quella degli altri, che non riesce a turbarci nel profondo - per imparare come si fa a starne alla larga.

Così, leggendo le cronache da L’Aquila, ci siamo improvvisati tecnici, spiegando a vicini e colleghi di lavoro come vanno costruite le case a regola d’arte e cosa bisogna fare quando si sente una scossa nel cuore della notte. Abbiamo ascoltato i pompieri (anche i nostri) spiegare come bisogna fuggire, quali cose bisogna tenere a portata di mano, quale via di fuga scegliere verso la salvezza mentre un palazzo oscilla pericolosamente. Abbiamo ascoltato gli ingegneri spiegare come si costruisce un edificio, quanto deve resistere un pilastro e che forma devono avere i tondini di ferro per non sfilarsi via, strappati dal sisma, come uno stuzzicadente infilato nel burro.

Ma la vera lezione da imparare era un’altra. E siamo ancora in tempo. E’ quella che una giovane donna dagli occhi ormai asciutti ha impartito a una telecamera non troppo invadente. Ha spiegato che mentre i suoi vicini di casa si affrettavano verso le macerie per recuperare qualche vestito, le fotografie del matrimonio e del battesimo, i gioielli e i soldi che erano rimasti nel cassetto del comò, magari i giochi dei bambini rimasti a galleggiare tra la calce e le travi spezzate, lei in quelle macerie non aveva più nulla da cercare. Non c’è sciacallo, ormai, che possa farle paura.

Chissà se si è salvata la nuova televisione a schermo piatto, oppure il frigorifero con il congelatore incorporato o ancora i quadri d’autore che messi all’asta avrebbero avuto un loro valore. Forse giù in garage - dov’era parcheggiata l’auto - c’è ancora qualcosa che potrebbe tornare utile: la bicicletta da corsa nuova di zecca, il motorino, oppure gli sci e gli scarponi pronti per l’ultima domenica d’inverno. Dalle macerie - chissà - si potrebbe recuperare qualche vestito firmato oppure le scarpe di marca. Ma lei non cercava più nulla perché - avendo perso il marito e i due figlioli - non aveva più nulla da trovare. Ha detto qualcosa che non ricordo esattamente, ma che riguardava il “senso del possesso” stravolto da un’onda sismica che oltre alla casa le ha portato via gli affetti.

Insomma quella donna parlando del terremoto ci ha descritto un’altra tragedia (la nostra) di gente che si affanna a dedicare la vita intera ad accumulare oggetti che possono restare benissimo sotto le macerie (e nessuno ne sentirà la mancanza) invece di attribuire il giusto valore a tutto quello che diamo sempre per scontato.

Qui sotto alcune "chicche" televisive:

Così, leggendo le cronache da L’Aquila, ci siamo improvvisati tecnici, spiegando a vicini e colleghi di lavoro come vanno costruite le case a regola d’arte e cosa bisogna fare quando si sente una scossa nel cuore della notte. Abbiamo ascoltato i pompieri (anche i nostri) spiegare come bisogna fuggire, quali cose bisogna tenere a portata di mano, quale via di fuga scegliere verso la salvezza mentre un palazzo oscilla pericolosamente. Abbiamo ascoltato gli ingegneri spiegare come si costruisce un edificio, quanto deve resistere un pilastro e che forma devono avere i tondini di ferro per non sfilarsi via, strappati dal sisma, come uno stuzzicadente infilato nel burro.

Ma la vera lezione da imparare era un’altra. E siamo ancora in tempo. E’ quella che una giovane donna dagli occhi ormai asciutti ha impartito a una telecamera non troppo invadente. Ha spiegato che mentre i suoi vicini di casa si affrettavano verso le macerie per recuperare qualche vestito, le fotografie del matrimonio e del battesimo, i gioielli e i soldi che erano rimasti nel cassetto del comò, magari i giochi dei bambini rimasti a galleggiare tra la calce e le travi spezzate, lei in quelle macerie non aveva più nulla da cercare. Non c’è sciacallo, ormai, che possa farle paura.

Chissà se si è salvata la nuova televisione a schermo piatto, oppure il frigorifero con il congelatore incorporato o ancora i quadri d’autore che messi all’asta avrebbero avuto un loro valore. Forse giù in garage - dov’era parcheggiata l’auto - c’è ancora qualcosa che potrebbe tornare utile: la bicicletta da corsa nuova di zecca, il motorino, oppure gli sci e gli scarponi pronti per l’ultima domenica d’inverno. Dalle macerie - chissà - si potrebbe recuperare qualche vestito firmato oppure le scarpe di marca. Ma lei non cercava più nulla perché - avendo perso il marito e i due figlioli - non aveva più nulla da trovare. Ha detto qualcosa che non ricordo esattamente, ma che riguardava il “senso del possesso” stravolto da un’onda sismica che oltre alla casa le ha portato via gli affetti.

Insomma quella donna parlando del terremoto ci ha descritto un’altra tragedia (la nostra) di gente che si affanna a dedicare la vita intera ad accumulare oggetti che possono restare benissimo sotto le macerie (e nessuno ne sentirà la mancanza) invece di attribuire il giusto valore a tutto quello che diamo sempre per scontato.

Qui sotto alcune "chicche" televisive:

Lo spazio è relativo

Poiché siamo in tre, e presto saremo in quattro, in una casa in cui ai bei tempi si stava bene in due, ci stiamo guardando attorno con sempre maggiore energia per allargarci almeno un po'. Siamo gente esigente: vorremmo avere una camera per uno in cui fare i nostri comodi e - quando veniamo ai ferri corti - ritirarci per farcela passare. Se possibile ci servirebbe anche una stanza - o almeno un ripostiglio - in cui ammucchiare tutti quegli oggetti inutili di cui ci siamo un po' stufati ma che non abbiamo il coraggio di buttare via.

Ieri mattina, dopo averne viste tante, ci siamo ritrovati in una casetta di un ex quartiere popolare dove una volta vivevano le famiglie degli operai trentini: stanza, cucina, bagno, cantina, soffitta e niente parcheggio visto che l'auto, per chi viveva in quei rioni, era un lusso inarrivabile. I tempi sono cambiati. Dove una volta si stringevano due famiglie ora ne vive una delle nostre: due soffitte fanno una mansarda, due cantine fanno una taverna, tutto il resto si raddoppia e per il parcheggio ci si arrangia. Così hanno fatto molti, in varie zone della città, e così avevamo pensato di fare noi. Solo di una cosa il proprietario ci aveva avvisato dandoci appuntamento per le undici: "Abbiamo affittato la casa a una famiglia di stranieri, comunque non c'è nessun problema perché presto se ne andranno e sono disponibili a farvi visitare l'immobile di buon grado".

Così siamo entrati e abbiamo iniziato ad osservare l'edificio con gli occhi del futuro: via quella parete, via quelle piastrelle, sul tetto forse ci faranno alzare un abbaino o almeno aprire una terrazza, le piastrelle del bagno le cambiamo perché così proprio non vanno, il pavimento può restare e via dicendo. Ma mentre gli stranieri - educati e sorridenti, per nulla disturbati visto che erano ancora in pigiama - si spostavano per lasciarci passare da una stanzetta all'altra siamo rimasti colpiti dalla loro numerosità. Poiché si assomigliavano contarli era impossibile (anche perché non sta bene entrare in casa degli altri e fissarli dritti in volto) ma ho ancora in mente il numero dei letti che ho incontrato sul percorso: ce n'erano dappertutto, anche in quello che doveva essere il soggiorno. Forse quanti ce n'erano stati un tempo, quando quella casa era abitata dagli operai trentini.

Lo so, queste sono chiacchiere da bar, l'abbiamo sentito dire mille volte: questi stranieri affittano le case e poi entrano in dieci in un appartamento. Ma poiché ieri mattina non sono andato al bar ma a visitare quella casa dirò quello che ho visto di persona, compresa la televisione a schermo piatto enorme - pari a due mensilità d'affitto - che c'era in una stanza di fronte a un letto matrimoniale con il letto singolo accanto, come capita talvolta nelle stanze d'albergo. Ci dev'essere una relazione fra la condizione sociale e le ore trascorse davanti alla televisione perché - fateci caso - le case dei poveri sono sempre piene di antenne e parabole. Fuochi invece non ne ho visti. Di quei falò che gli stranieri accendono nel bel mezzo del soggiorno, forse per cuocere i missionari nel pentolone, non ne ho visto neanche uno. Eppure al bar me l'hanno raccontata almeno tre volte.

La casa non ci ha convinto perché dove ci stanno otto stranieri noi temiamo di starci stretti anche in quattro soltanto. A dirlo suona brutto, ma è la verità: non è che ci renda migliori fare silenzio su quel che accade dietro la porta dell'edificio all'angolo.

Dopo averlo scritto sul giornale bisognerà chiamare il proprietario e fargli sapere di persona che dopo questa visita siamo tornati in tre nel nostro appartamento, quello dove presto saremo in quattro e dove ai bei tempi stavamo benissimo in due, ci siamo seduti sul divano a riordinare le idee davanti alla nostra televisione spenta e ci siamo sentiti improvvisamente larghi.

Ieri mattina, dopo averne viste tante, ci siamo ritrovati in una casetta di un ex quartiere popolare dove una volta vivevano le famiglie degli operai trentini: stanza, cucina, bagno, cantina, soffitta e niente parcheggio visto che l'auto, per chi viveva in quei rioni, era un lusso inarrivabile. I tempi sono cambiati. Dove una volta si stringevano due famiglie ora ne vive una delle nostre: due soffitte fanno una mansarda, due cantine fanno una taverna, tutto il resto si raddoppia e per il parcheggio ci si arrangia. Così hanno fatto molti, in varie zone della città, e così avevamo pensato di fare noi. Solo di una cosa il proprietario ci aveva avvisato dandoci appuntamento per le undici: "Abbiamo affittato la casa a una famiglia di stranieri, comunque non c'è nessun problema perché presto se ne andranno e sono disponibili a farvi visitare l'immobile di buon grado".

Così siamo entrati e abbiamo iniziato ad osservare l'edificio con gli occhi del futuro: via quella parete, via quelle piastrelle, sul tetto forse ci faranno alzare un abbaino o almeno aprire una terrazza, le piastrelle del bagno le cambiamo perché così proprio non vanno, il pavimento può restare e via dicendo. Ma mentre gli stranieri - educati e sorridenti, per nulla disturbati visto che erano ancora in pigiama - si spostavano per lasciarci passare da una stanzetta all'altra siamo rimasti colpiti dalla loro numerosità. Poiché si assomigliavano contarli era impossibile (anche perché non sta bene entrare in casa degli altri e fissarli dritti in volto) ma ho ancora in mente il numero dei letti che ho incontrato sul percorso: ce n'erano dappertutto, anche in quello che doveva essere il soggiorno. Forse quanti ce n'erano stati un tempo, quando quella casa era abitata dagli operai trentini.

Lo so, queste sono chiacchiere da bar, l'abbiamo sentito dire mille volte: questi stranieri affittano le case e poi entrano in dieci in un appartamento. Ma poiché ieri mattina non sono andato al bar ma a visitare quella casa dirò quello che ho visto di persona, compresa la televisione a schermo piatto enorme - pari a due mensilità d'affitto - che c'era in una stanza di fronte a un letto matrimoniale con il letto singolo accanto, come capita talvolta nelle stanze d'albergo. Ci dev'essere una relazione fra la condizione sociale e le ore trascorse davanti alla televisione perché - fateci caso - le case dei poveri sono sempre piene di antenne e parabole. Fuochi invece non ne ho visti. Di quei falò che gli stranieri accendono nel bel mezzo del soggiorno, forse per cuocere i missionari nel pentolone, non ne ho visto neanche uno. Eppure al bar me l'hanno raccontata almeno tre volte.

La casa non ci ha convinto perché dove ci stanno otto stranieri noi temiamo di starci stretti anche in quattro soltanto. A dirlo suona brutto, ma è la verità: non è che ci renda migliori fare silenzio su quel che accade dietro la porta dell'edificio all'angolo.

Dopo averlo scritto sul giornale bisognerà chiamare il proprietario e fargli sapere di persona che dopo questa visita siamo tornati in tre nel nostro appartamento, quello dove presto saremo in quattro e dove ai bei tempi stavamo benissimo in due, ci siamo seduti sul divano a riordinare le idee davanti alla nostra televisione spenta e ci siamo sentiti improvvisamente larghi.

31 marzo 2009

Andate in Bianco. Mi ringrazierete

Ricordo benissimo chi mi consigliò la prima volta di leggere un libro di John Fante (uno qualsiasi) ma quando la incontro evito di tornare sull'argomento, facendo il finto tonto, perché mi pare un debito troppo grande da risarcire. Ricordo altrettanto bene chi mi suggerì, indirettamente, di leggere Salinger ma non le ho mai detto grazie perché non volevo dare una soddisfazione alla mia acerrima nemica. Soffro pensando che mia suocera arrivò prima di me a "Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte" ma ringrazio pubblicamente il mio collega U. per avermi obbligato a superare la soglia delle prime 100 pagine de "La versione di Barney", anticamera del paradiso, quando ormai non ne parlava più nessuno. L'altro collega D. - compagno di attese fuori dalle aule di giustizia - sa già quanto mi piacque "Nelle terre estreme" prima, molto prima, che diventasse famoso grazie al film con il titolo in inglese. Sono solo alcuni libri a caso, senza alcun denominatore comune a parte il passaparola.

Poiché di Bianco ho già scritto sul giornale (ma non mi pare sufficiente) voglio ora passare parola dicendovi: leggetelo. Andate a cercarlo in libreria nello scaffale dei best seller (cioè il posto che gli competerebbe) e se non lo trovate provate tra i romanzi d'amore dove incomprensibilmente l'avevano messo nel mio negozio preferito. Infine se proprio non c'è, protestate con la commessa (quell'incompetente!) e fatevelo spedire.

Se non vi fidate di questo post, magari perché ho un interesse di parte visto che di questo libro conosco una degli editor, leggete cos'ha scritto qualcuno più in vista. E se ancora non siete convinti chiedete cos'ho fatto per tutto il week end di due settimane fa nonostante due giornate di sole splendido. Esatto: ho letto Bianco di Marco Missiroli, editore Guanda, 14,50 euro molto ben spesi anche se la mia copia aveva le pagine rovinate (ma ero troppo preso dalla lettura per riportarla indietro). Fatelo anche voi, un giorno forse mi ringrazierete.

29 marzo 2009

In bicicletta alla tedesca

Ho visto un volto triste nel piazzale dell'asilo in mezzo ai bimbi sorridenti. Era quello di mio figlio. A guardare bene, sulla guancia c’era anche il solco umido scavato da una lacrima tanto che - temendo il peggio - gli ho chiesto: che succede? Piangeva perché la sua bicicletta aveva le rotelle, non come quelle dei suoi “amici grandi” con cui ama accompagnarsi, testardo, anche se lo prendono sempre in giro. Ha alzato gli occhi pieni di speranza e mi ha chiesto: «Papo, me le togli?».

Tutti noi ricordiamo il momento magico in cui ci siamo scoperti a pedalare su una bicicletta con due ruote sole (mica un triciclo!), confidando che dietro ci fosse il papà a tenerci in sella. E invece papà era rimasto venti metri indietro ad osservarci mentre (da soli!) restavamo chissà come in equilibro. Sembrava di volare. Ma non ero sicuro fosse già ora di togliere le rotelle a un bimbo che non ha ancora compiuto quattro anni, solo per imitare gli “amici grandi” che l’avrebbero preso in giro ugualmente guardandogli le ginocchia e i gomiti sbucciati.

Così mi sono documentato - a modo mio - collegandomi a internet e guardando i video su YouTube con i papà (perché questo è un lavoro da uomini) che insegnano ai figli ad andare in bicicletta, nell’inesauribile filone dei filmati dedicati a spiegare “come si fa” qualcosa. E’ in questo modo, ad esempio, che ho imparato a smontare e rimontare un cellulare, senza perdere i pezzi, per asciugarlo con il phon dopo una caduta in acqua (tutta fatica inutile).

Ho scoperto così che ci sono due modi per imparare ad andare in bicicletta: il primo (che chiameremo “tradizionale”) consiste nel togliere le rotelle e assistere il ciclista in erba tenendolo per la sella mentre cerca l’equilibro sbilanciandosi a destra e sinistra prima di finire a terra senza capire perché; il secondo (che chiameremo “alla tedesca”) prevede l’uso di una bicicletta senza pedali, senza rotelle e senza freni, insomma una specie di cavallo su cui il bambino sale in groppa e si muove spingendosi con i piedi, usando le suole delle scarpe come se fossero dei freni.

Dopo un’attenta analisi dei video gli ho chiesto: sei sicuro? Lui ha risposto: facciamo una prova, papo! Allora abbiamo sperimentato il metodo tradizionale sul duro asfalto della piazza di Piedicastello e abbiamo deciso all’unanimità di adottare il metodo tedesco.

Per fare bene bisognerebbe acquistare una di quelle biciclette in legno o in alluminio che spopolano al di là delle Alpi. Ne avevo vista una la primavera scorsa nella hall di un albergo svizzero quando subito avevo pensato: senza pedali, che sfigati! Un anno dopo mi devo ricredere: adotteremo il metodo “alla tedesca” anche se - da veri italiani - non compreremo una bicicletta apposita, ma toglieremo i pedali a quella rossa che abbiamo acquistato l’anno scorso. Tranquilli, non è una mia idea: l’ho visto fare su YouTube.

Basta con queste rotelle che ci aiutano un po’ troppo a stare in sella senza allenarci alle difficoltà della vita. Cercheremo l’equilibrio bilanciandoci sulle gambe, senza ausili meccanici, come i bambini tedeschi che infatti corrono in bicicletta (mica pedalano, loro) già a 24 mesi su quelle due ruote che sembrano quelle del bis-bisnonno e ci dimostrano che a volte a fare un passo indietro nella scala della modernità ci si può scoprire più avanti. E poi ci toccherà una nuova sfida perché nel frattempo chissà che cosa si saranno inventati quei diavoli dei bambini grandi per prendere in giro i piccoli che li guardano ammirati.

Così se vedrete un padre inseguire un figlio che scappa via correndo in sella ad una bici senza pedali (ma finalmente senza rotelle!) quelli siamo noi. Non prendeteci in giro: la bici rossa non è scassata, l’abbiamo mutilata apposta. E’ chiaro? Pensate invece che - succeda quel che succeda - ci saranno sempre i bambini che hanno una voglia matta di diventare grandi. Nessuno riuscirà a fermarli.

P.S. ecco qui un video con le biciclette "like a bike" giusto per capire di cosa stiamo parlando.

Tutti noi ricordiamo il momento magico in cui ci siamo scoperti a pedalare su una bicicletta con due ruote sole (mica un triciclo!), confidando che dietro ci fosse il papà a tenerci in sella. E invece papà era rimasto venti metri indietro ad osservarci mentre (da soli!) restavamo chissà come in equilibro. Sembrava di volare. Ma non ero sicuro fosse già ora di togliere le rotelle a un bimbo che non ha ancora compiuto quattro anni, solo per imitare gli “amici grandi” che l’avrebbero preso in giro ugualmente guardandogli le ginocchia e i gomiti sbucciati.

Così mi sono documentato - a modo mio - collegandomi a internet e guardando i video su YouTube con i papà (perché questo è un lavoro da uomini) che insegnano ai figli ad andare in bicicletta, nell’inesauribile filone dei filmati dedicati a spiegare “come si fa” qualcosa. E’ in questo modo, ad esempio, che ho imparato a smontare e rimontare un cellulare, senza perdere i pezzi, per asciugarlo con il phon dopo una caduta in acqua (tutta fatica inutile).

Ho scoperto così che ci sono due modi per imparare ad andare in bicicletta: il primo (che chiameremo “tradizionale”) consiste nel togliere le rotelle e assistere il ciclista in erba tenendolo per la sella mentre cerca l’equilibro sbilanciandosi a destra e sinistra prima di finire a terra senza capire perché; il secondo (che chiameremo “alla tedesca”) prevede l’uso di una bicicletta senza pedali, senza rotelle e senza freni, insomma una specie di cavallo su cui il bambino sale in groppa e si muove spingendosi con i piedi, usando le suole delle scarpe come se fossero dei freni.

Dopo un’attenta analisi dei video gli ho chiesto: sei sicuro? Lui ha risposto: facciamo una prova, papo! Allora abbiamo sperimentato il metodo tradizionale sul duro asfalto della piazza di Piedicastello e abbiamo deciso all’unanimità di adottare il metodo tedesco.

Per fare bene bisognerebbe acquistare una di quelle biciclette in legno o in alluminio che spopolano al di là delle Alpi. Ne avevo vista una la primavera scorsa nella hall di un albergo svizzero quando subito avevo pensato: senza pedali, che sfigati! Un anno dopo mi devo ricredere: adotteremo il metodo “alla tedesca” anche se - da veri italiani - non compreremo una bicicletta apposita, ma toglieremo i pedali a quella rossa che abbiamo acquistato l’anno scorso. Tranquilli, non è una mia idea: l’ho visto fare su YouTube.

Basta con queste rotelle che ci aiutano un po’ troppo a stare in sella senza allenarci alle difficoltà della vita. Cercheremo l’equilibrio bilanciandoci sulle gambe, senza ausili meccanici, come i bambini tedeschi che infatti corrono in bicicletta (mica pedalano, loro) già a 24 mesi su quelle due ruote che sembrano quelle del bis-bisnonno e ci dimostrano che a volte a fare un passo indietro nella scala della modernità ci si può scoprire più avanti. E poi ci toccherà una nuova sfida perché nel frattempo chissà che cosa si saranno inventati quei diavoli dei bambini grandi per prendere in giro i piccoli che li guardano ammirati.

Così se vedrete un padre inseguire un figlio che scappa via correndo in sella ad una bici senza pedali (ma finalmente senza rotelle!) quelli siamo noi. Non prendeteci in giro: la bici rossa non è scassata, l’abbiamo mutilata apposta. E’ chiaro? Pensate invece che - succeda quel che succeda - ci saranno sempre i bambini che hanno una voglia matta di diventare grandi. Nessuno riuscirà a fermarli.

P.S. ecco qui un video con le biciclette "like a bike" giusto per capire di cosa stiamo parlando.

09 marzo 2009

Lo chiameremo Gordon

Mettiamoci il cuore in pace: il nome perfetto non esiste. Sarebbe l'ambizione di ogni genitore, quella di battezzare il figlio con un nome ben abbinato col cognome, un nome che esprima le qualità del figlio e (perché no?) quelle della famiglia, un nome originale ma che non esponga chi lo porta a curiosità o prese in giro, un nome con buone referenze ma che non sia passato alla storia - da una parte o dall'altra - con una potenza tale da schiacciare l'incolpevole figliolo. Nessuno chiederà mai a un Cesare di diventare imperatore, per carità, ma sarebbe ridicolo ritrovarsi in casa un Bruno biondo come il sole, un diabolico Clemente o un agnostico Pasquale.

Parlo di nomi maschili perché questi mi vengono in mente dovendo dare un nome - a breve - all'ultimo figliolo. Non siamo gente che bada alle tradizioni familiari, quindi è solo un caso (lo giuro) se il primogenito si chiama come il nonno: ci piaceva il suono della parola Emilio, tutto qui. E apro con questa rivelazione il capitolo dedicato all'età dei nomi, perché Emilio - ammettiamolo - è un nome vecchio, da ragazzo del '99 come dice un amico di famiglia, riferendosi al 1899 se a qualcuno tra i più giovani fosse venuto il dubbio. La conferma arriva dalle statistiche del Comune che ha calcolato in 56 anni l'età media dei 100 Emili (pochi) che vivono in città: il mio servirà - se non altro - a svecchiare un po' il ristretto club dei portatori di questo nome antico.

Sempre meglio di Lino, Livio e Tullio che risultano nomi riservati ai quasi settantenni mentre Umberto si ferma a 62 (pensavo peggio).Non sono cose da sottovalutare. Chiedetelo al mio collega D. che un giorno scoppiò a ridere sulla spiaggia di Jesolo di fronte ad una madre che a gran voce richiamava all'ordine il figlioletto di tre anni: Ivo! Ivo! vieni sotto l'ombrellone!

Le variabili in gioco sono così importanti e numerose che in attesa del nome vero il bimbo in arrivo l'abbiamo chiamato Gordon, giusto per dare ascolto al fratello maggiore a cui improvvidamente abbiamo chiesto aiuto. Non poteva venire nome diverso da un bambino che ha come universo di riferimento un'isola inglese attraversata da binari ferroviari su cui corrono treni dal volto umano che si chiamano Thomas, Edward, Henry e appunto Gordon, cioè la locomotiva più grande, più potente e più veloce della serie di cartoni animati. E Gordon fu. Così a casa nostra - anche quando siamo un po' nervosi - sembra sempre di stare in una barzelletta:quando arriva Gordon? come sta Gordon? questo pigiama non ti va più bene, lo mettiamo via per Gordon. Gli amici ci ascoltano e poi dicono: va bene Gordon, ma il nome vero qual è? Allora noi lo diciamo - con una certa titubanza perché ormai abbiamo capito l'effetto che fa - e la reazione è che ci guardano come se fossimo dei barbari: Attilio? Eppure Leonardo non ci pareva il caso perché all'asilo tra Leonardo uno, Leonardo due e Leonardo tre rischiano ormai di perdere il conto. Idem per i Matteo che si dividono in Matteo grande e Matteo piccolo. Non parliamo dei Mattia. Gli unici che hanno un nome un po' diverso sono i cinesi ma nessuno riesce a pronunciarli e allora le madri accettano (non so quanto di buon grado) di chiamarli con un soprannome italiano tanto che ce n'è uno che risponde al nome Mario.

Con i nomi non si scherza. Parola di uno che ha sofferto per anni il fatto di avere un nome che finisce con la "a", proprio come le femminucce. I bambini sono tremendi. Solo con gli anni ho scoperto che Andrea - nome che si mantiene giovane con i suoi 28 anni di età media - significa uomo virile. Magra consolazione, alle medie infatti non mi prendeva più in giro nessuno. Ma se un nome non piace si può sempre metterci rimedio: conosco un Dino che all'anagrafe risulta Alfredo. Ci sono schiere di Luigi che per tutti ormai son Gigi. Ma nelle regole che ci siamo dati vale quella che non vogliamo un nome da storpiare, insomma niente Francesco (nome che torna di gran moda) se c'è poi il rischio di ritrovarsi in casa un Checco.

Abbiamo ancora tre mesi di tempo per trovare un nome a Gordon. Mal che vada - come ancora fa qualcuno - quando verrà il giorno chiederemo aiuto al calendario.

Parlo di nomi maschili perché questi mi vengono in mente dovendo dare un nome - a breve - all'ultimo figliolo. Non siamo gente che bada alle tradizioni familiari, quindi è solo un caso (lo giuro) se il primogenito si chiama come il nonno: ci piaceva il suono della parola Emilio, tutto qui. E apro con questa rivelazione il capitolo dedicato all'età dei nomi, perché Emilio - ammettiamolo - è un nome vecchio, da ragazzo del '99 come dice un amico di famiglia, riferendosi al 1899 se a qualcuno tra i più giovani fosse venuto il dubbio. La conferma arriva dalle statistiche del Comune che ha calcolato in 56 anni l'età media dei 100 Emili (pochi) che vivono in città: il mio servirà - se non altro - a svecchiare un po' il ristretto club dei portatori di questo nome antico.

Sempre meglio di Lino, Livio e Tullio che risultano nomi riservati ai quasi settantenni mentre Umberto si ferma a 62 (pensavo peggio).Non sono cose da sottovalutare. Chiedetelo al mio collega D. che un giorno scoppiò a ridere sulla spiaggia di Jesolo di fronte ad una madre che a gran voce richiamava all'ordine il figlioletto di tre anni: Ivo! Ivo! vieni sotto l'ombrellone!

Le variabili in gioco sono così importanti e numerose che in attesa del nome vero il bimbo in arrivo l'abbiamo chiamato Gordon, giusto per dare ascolto al fratello maggiore a cui improvvidamente abbiamo chiesto aiuto. Non poteva venire nome diverso da un bambino che ha come universo di riferimento un'isola inglese attraversata da binari ferroviari su cui corrono treni dal volto umano che si chiamano Thomas, Edward, Henry e appunto Gordon, cioè la locomotiva più grande, più potente e più veloce della serie di cartoni animati. E Gordon fu. Così a casa nostra - anche quando siamo un po' nervosi - sembra sempre di stare in una barzelletta:quando arriva Gordon? come sta Gordon? questo pigiama non ti va più bene, lo mettiamo via per Gordon. Gli amici ci ascoltano e poi dicono: va bene Gordon, ma il nome vero qual è? Allora noi lo diciamo - con una certa titubanza perché ormai abbiamo capito l'effetto che fa - e la reazione è che ci guardano come se fossimo dei barbari: Attilio? Eppure Leonardo non ci pareva il caso perché all'asilo tra Leonardo uno, Leonardo due e Leonardo tre rischiano ormai di perdere il conto. Idem per i Matteo che si dividono in Matteo grande e Matteo piccolo. Non parliamo dei Mattia. Gli unici che hanno un nome un po' diverso sono i cinesi ma nessuno riesce a pronunciarli e allora le madri accettano (non so quanto di buon grado) di chiamarli con un soprannome italiano tanto che ce n'è uno che risponde al nome Mario.

Con i nomi non si scherza. Parola di uno che ha sofferto per anni il fatto di avere un nome che finisce con la "a", proprio come le femminucce. I bambini sono tremendi. Solo con gli anni ho scoperto che Andrea - nome che si mantiene giovane con i suoi 28 anni di età media - significa uomo virile. Magra consolazione, alle medie infatti non mi prendeva più in giro nessuno. Ma se un nome non piace si può sempre metterci rimedio: conosco un Dino che all'anagrafe risulta Alfredo. Ci sono schiere di Luigi che per tutti ormai son Gigi. Ma nelle regole che ci siamo dati vale quella che non vogliamo un nome da storpiare, insomma niente Francesco (nome che torna di gran moda) se c'è poi il rischio di ritrovarsi in casa un Checco.

Abbiamo ancora tre mesi di tempo per trovare un nome a Gordon. Mal che vada - come ancora fa qualcuno - quando verrà il giorno chiederemo aiuto al calendario.

16 febbraio 2009

Se a spegnersi è l'amore (innamorati della televisione)

Nel negozio c'erano questi due signori, piuttosto in là con gli anni, alle prese con un problema per loro esistenziale come l'acquisto del decoder per la televisione digitale. Non era una questione economica, com'era evidente dai modi e dai vestiti di questa coppia affabile. Potevano acquistare il primo decoder della lista, fosse anche il più costoso, e tornare a casa soddisfatti. No, come spiegava lui al commesso, il problema non era quanto spendere piuttosto non avere problemi il giorno della rivoluzione, insomma non rischiare di restare senza trasmissioni: "Perché vede, noi non abbiamo altro che la televisione" diceva, sperando di trovare un briciolo di solidarietà umana, un po' di comprensione, oltre all'assistenza tecnica che dava per scontata, qualcuno che gli confermasse finalmente che senza televisione - non è vero? - ormai non si può stare.

Venne fuori che dovevano acquistare non uno, non due, ma ben tre decoder (pur essendo i due anziani rimasti soli, senza figli) perché quello era il numero di apparecchi televisivi che avevano in casa. Pareva che il passaggio al digitale fosse una rivoluzione organizzata contro di loro - disse l'uomo al commesso - approfittando dell'acquisto per improvvisare una specie di confessione, come talvolta accade nel commercio secondo il principio secondo cui "io cliente pago e tu venditore (almeno) mi ascolti".

Aspettando il mio turno poco distante mi misi anch'io ad ascoltare e venni così a sapere che lui guardava la televisione in salotto: sport, notizie, qualche film e la sera Bruno Vespa. Lei invece guardava la televisione in cucina: telefilm, fiction e verso l'ora di cena Emilio Fede. Il televisore della camera da letto l'accendevano invece solo al momento di andare a dormire perché "fa tanta compagnia" e ormai - dopo tanti anni - senza quella lucina azzurra ad illuminare il soffitto della stanza non riuscivano più a prendere sonno.

Pensai che noi, per non cadere in tentazione, in camera da letto non abbiamo nemmeno fatto installare la presa dell'antenna, con l'elettricista che ci guardava storto pensando che volessimo risparmiare. Meglio chiudere subito il caso, senza che il televisore invada anche quello spazio (magari durante un'influenza, quando può far comodo per passare il tempo a letto) senza più farsi da parte.

Tralasciando la minoranza radicale di quelli capaci di bandire il televisore dalle mura domestiche, ci dividiamo nel partito di quelli che lo guardano pure a letto (magari appeso sul soffitto, come ho visto con orrore a casa di uno che conosco) e quelli che resistono. Diciamo la verità: ormai con quel che passa il convento si resiste senza sforzo. Però per quei due pensionati, separati in casa perché sposati alla tivù e per di più rei confessi ("nella vita non ci è rimasto altro") un po' mi è dispiaciuto.

Aspettando il mio turno in quel negozio ho capito il triste fenomeno che porta la gente a scendere in piazza, come è successo l'altro giorno davanti al commissariato del governo, per la paura di perdere due reti televisive, di cui una si salva solo per i film che manda in seconda serata. Ho capito perché ottomila anziani, terrorizzati all'idea di restare senza Rai2 e Rete4 hanno telefonato al numero verde chiedendo aiuto. Ho capito perché davanti ai negozi di elettronica c'è la fila già di buon mattino.

Pensando ai due anziani spero che l'altro ieri - San Valentino - sia successo qualcosa in quella casa, ma non riesco a crederci nemmeno io, che pure ho molta fantasia. Chissà se a un certo punto uno dei due - guardando sullo schermo tutti i programmi dedicati alla festa degli innamorati - avrà avuto il coraggio (di questo si tratta dopo tanti anni) di spegnere l'apparecchio e andare a vedere gli spettacoli di là, dall'altro, in cucina o in salotto, fa lo stesso, purché insieme. Si tratta solo di un sogno perché conosco i palinsesti e so che insegnano a restare lì inchiodati, mica a spegnere lo schermo oppure a rilassarsi se da questa sera vedremo due canali in meno.

Venne fuori che dovevano acquistare non uno, non due, ma ben tre decoder (pur essendo i due anziani rimasti soli, senza figli) perché quello era il numero di apparecchi televisivi che avevano in casa. Pareva che il passaggio al digitale fosse una rivoluzione organizzata contro di loro - disse l'uomo al commesso - approfittando dell'acquisto per improvvisare una specie di confessione, come talvolta accade nel commercio secondo il principio secondo cui "io cliente pago e tu venditore (almeno) mi ascolti".

Aspettando il mio turno poco distante mi misi anch'io ad ascoltare e venni così a sapere che lui guardava la televisione in salotto: sport, notizie, qualche film e la sera Bruno Vespa. Lei invece guardava la televisione in cucina: telefilm, fiction e verso l'ora di cena Emilio Fede. Il televisore della camera da letto l'accendevano invece solo al momento di andare a dormire perché "fa tanta compagnia" e ormai - dopo tanti anni - senza quella lucina azzurra ad illuminare il soffitto della stanza non riuscivano più a prendere sonno.

Pensai che noi, per non cadere in tentazione, in camera da letto non abbiamo nemmeno fatto installare la presa dell'antenna, con l'elettricista che ci guardava storto pensando che volessimo risparmiare. Meglio chiudere subito il caso, senza che il televisore invada anche quello spazio (magari durante un'influenza, quando può far comodo per passare il tempo a letto) senza più farsi da parte.

Tralasciando la minoranza radicale di quelli capaci di bandire il televisore dalle mura domestiche, ci dividiamo nel partito di quelli che lo guardano pure a letto (magari appeso sul soffitto, come ho visto con orrore a casa di uno che conosco) e quelli che resistono. Diciamo la verità: ormai con quel che passa il convento si resiste senza sforzo. Però per quei due pensionati, separati in casa perché sposati alla tivù e per di più rei confessi ("nella vita non ci è rimasto altro") un po' mi è dispiaciuto.

Aspettando il mio turno in quel negozio ho capito il triste fenomeno che porta la gente a scendere in piazza, come è successo l'altro giorno davanti al commissariato del governo, per la paura di perdere due reti televisive, di cui una si salva solo per i film che manda in seconda serata. Ho capito perché ottomila anziani, terrorizzati all'idea di restare senza Rai2 e Rete4 hanno telefonato al numero verde chiedendo aiuto. Ho capito perché davanti ai negozi di elettronica c'è la fila già di buon mattino.

Pensando ai due anziani spero che l'altro ieri - San Valentino - sia successo qualcosa in quella casa, ma non riesco a crederci nemmeno io, che pure ho molta fantasia. Chissà se a un certo punto uno dei due - guardando sullo schermo tutti i programmi dedicati alla festa degli innamorati - avrà avuto il coraggio (di questo si tratta dopo tanti anni) di spegnere l'apparecchio e andare a vedere gli spettacoli di là, dall'altro, in cucina o in salotto, fa lo stesso, purché insieme. Si tratta solo di un sogno perché conosco i palinsesti e so che insegnano a restare lì inchiodati, mica a spegnere lo schermo oppure a rilassarsi se da questa sera vedremo due canali in meno.

09 febbraio 2009

Basta così, grazie

Pubblico sul blog questa foto solo per far sapere a chi sta in città quanta neve è caduta in montagna. Qui siamo a Falcade, 1.000 metri di quota. Più su non si poteva salire perché i passi erano chiusi (un'altra volta) per il pericolo di valanghe.

05 febbraio 2009

Due pesi, due misure

È con una certa ansia, lo ammetto, che lascio il piccolo play boy all'asilo la mattina quando apro l'armadietto e ripongo i suoi scarponcini accanto alle ENORMI calzature del suo compagno Klodi.

02 febbraio 2009

Quando il mondo si è fermato

I trentini che l'altro pomeriggio affollavano spensierati le vie del Giro al Sass non se ne sono manco accorti, ma per quaranta minuti almeno - mentre loro guardavano ignari le vetrine - il mondo si è fermato. E' stato quando Google ha cominciato a rifiutarsi di fornire le pagine richieste, sostenendo (lui, Google) che erano pericolose per il computer, al quale avrebbero arrecato grave danno.

La prima volta passi, la seconda anche, ma alla terza volta che Google si è rifiutato di rispondere (cosa mai vista!) si è capito che stava accadendo qualcosa di così grave da riportare il mondo com'era dieci anni fa, quando quel motore di ricerca "onnisciente" non c'era e se ci veniva un dubbio lo dovevamo chiarire con un collega oppure prendere l'enciclopedia e in casi estremi mettercela via. Pare impossibile ma era così.

In quei 40 minuti di black-out Claudio Bortolotti, l'aspirante sindaco, stava stringendo mani vere dietro il suo banchetto in via Oss Mazzurana, dimenticandosi dei suoi molti amici di Facebook divenuti all'improvviso introvabili su internet. Poco male, dirà il lettore, è il trionfo della vita vera su quella virtuale tant'è che dello "stop mondiale" se ne sono accorti in pochi, insomma quelli che erano di fronte ad un computer. Ma sarebbe troppo superficiale chiuderla così. Leggete oltre per capire cosa permette Google a una redazione giornalistica e decidete se il suo black out, pur breve, è davvero poca cosa oppure merita le prime pagine dei giornali telematici (come infatti è avvenuto).

Immaginate di chiamare al telefono il giornale per raccontare una vostra storia. Ebbene chi vi ascolta con buona probabilità sta digitando il vostro nome e cognome in rete per capire chi siete, magari cerca una vostra fotografia in rete per vedere come siete fatti. Attenzione: essere sconosciuti a Google in questo caso non è un vantaggio, perché getterà su di voi un'ombra di sospetto. Ma questo è anche il meccanismo che ci consente di scoprire che Armando De Curtis, presunto docente universitario romano, non può aver scritto una lettera di sostegno a uno scrittore trentino emergente semplicemente perché lui - il docente - non esiste.

E' stato grazie a Google che invece abbiamo trovato (ormai donna) una ragazzina che nel 1966, nei giorni dell'alluvione, piangeva in strada tra le braccia del padre che la teneva in alto perché non si bagnasse: l'abbiamo intervistata quarant'anni dopo chiedendole perché piangeva in quella celebre foto in bianco e nero. Che domanda! A volte nessuno ci supera in banalità, comunque grazie Google che hai scovato Giovanna Aldighieri in Lombardia, dove aveva partecipato a un concorso fotografico.

E' sempre grazie a Google che troviamo una legge, una delibera, una località ma anche i documenti di un movimento che protesta contro le nuove caserme. Se Google non funziona perdiamo la memoria e non osiamo pensare che qualcuno un giorno o l'altro possa spegnerlo o (peggio!) boicottarlo: ci ritroveremmo ignoranti come non lo siamo stati mai. Conosco colleghi che cercano il proprio nome su Google e poi restano delusi se vengono fuori pochi risultati, con l'amor proprio demolito da una macchina.

E' anche una questione di ortografia. Nel dubbio se scrivere Irak o Iraq (giusti entrambi) ci rassicura sapere che una maggioranza di 232 milioni sceglie la prima versione. Se digitiamo Shoa, Google gentilmente ci avvisa che "forse volevamo dire Shoah", con l'acca finale.

Così senza di lui che ci prende per mano e ci guida nell'immensità del mondo ci sentiamo sperduti, convinti che il mondo si sia fermato e ci affacciamo alla finestra un po' turbati vedendo che i cittadini - quegli incoscienti! - continuano a passeggiare a braccetto come se nulla fosse.

La prima volta passi, la seconda anche, ma alla terza volta che Google si è rifiutato di rispondere (cosa mai vista!) si è capito che stava accadendo qualcosa di così grave da riportare il mondo com'era dieci anni fa, quando quel motore di ricerca "onnisciente" non c'era e se ci veniva un dubbio lo dovevamo chiarire con un collega oppure prendere l'enciclopedia e in casi estremi mettercela via. Pare impossibile ma era così.

In quei 40 minuti di black-out Claudio Bortolotti, l'aspirante sindaco, stava stringendo mani vere dietro il suo banchetto in via Oss Mazzurana, dimenticandosi dei suoi molti amici di Facebook divenuti all'improvviso introvabili su internet. Poco male, dirà il lettore, è il trionfo della vita vera su quella virtuale tant'è che dello "stop mondiale" se ne sono accorti in pochi, insomma quelli che erano di fronte ad un computer. Ma sarebbe troppo superficiale chiuderla così. Leggete oltre per capire cosa permette Google a una redazione giornalistica e decidete se il suo black out, pur breve, è davvero poca cosa oppure merita le prime pagine dei giornali telematici (come infatti è avvenuto).

Immaginate di chiamare al telefono il giornale per raccontare una vostra storia. Ebbene chi vi ascolta con buona probabilità sta digitando il vostro nome e cognome in rete per capire chi siete, magari cerca una vostra fotografia in rete per vedere come siete fatti. Attenzione: essere sconosciuti a Google in questo caso non è un vantaggio, perché getterà su di voi un'ombra di sospetto. Ma questo è anche il meccanismo che ci consente di scoprire che Armando De Curtis, presunto docente universitario romano, non può aver scritto una lettera di sostegno a uno scrittore trentino emergente semplicemente perché lui - il docente - non esiste.

E' stato grazie a Google che invece abbiamo trovato (ormai donna) una ragazzina che nel 1966, nei giorni dell'alluvione, piangeva in strada tra le braccia del padre che la teneva in alto perché non si bagnasse: l'abbiamo intervistata quarant'anni dopo chiedendole perché piangeva in quella celebre foto in bianco e nero. Che domanda! A volte nessuno ci supera in banalità, comunque grazie Google che hai scovato Giovanna Aldighieri in Lombardia, dove aveva partecipato a un concorso fotografico.

E' sempre grazie a Google che troviamo una legge, una delibera, una località ma anche i documenti di un movimento che protesta contro le nuove caserme. Se Google non funziona perdiamo la memoria e non osiamo pensare che qualcuno un giorno o l'altro possa spegnerlo o (peggio!) boicottarlo: ci ritroveremmo ignoranti come non lo siamo stati mai. Conosco colleghi che cercano il proprio nome su Google e poi restano delusi se vengono fuori pochi risultati, con l'amor proprio demolito da una macchina.

E' anche una questione di ortografia. Nel dubbio se scrivere Irak o Iraq (giusti entrambi) ci rassicura sapere che una maggioranza di 232 milioni sceglie la prima versione. Se digitiamo Shoa, Google gentilmente ci avvisa che "forse volevamo dire Shoah", con l'acca finale.

Così senza di lui che ci prende per mano e ci guida nell'immensità del mondo ci sentiamo sperduti, convinti che il mondo si sia fermato e ci affacciamo alla finestra un po' turbati vedendo che i cittadini - quegli incoscienti! - continuano a passeggiare a braccetto come se nulla fosse.

29 gennaio 2009

Beni di prima necessità

Alle 9 e 25 del mattino davanti a Media World c'è la coda perché alle 9 e 30 del mattino aprono le porte e si può comprare un televisore nuovo (mica il pane). Uno di quei televisori che vanno bene per vedere il digitale terrestre, così piatti, così brillanti, così nitidi che - per citare l'entusiasta signora prima della fila - pare di essere là! Appunto: pare.

28 gennaio 2009

Ecco un vero Suv

Si è discusso a lungo, su questo blog, di Suv e delle dimensioni che fanno il Suv in un dibattito che mi vedeva sul banco degli imputati per la macchina che tengo in garage. Ebbene ora, con questa foto, posso dichiarare soddisfatto che non appartengo alla categoria dei proprietari d'auto che devono smontare il portasci per riuscire ad infilarsi nel parcheggio.

27 gennaio 2009

Settemila fantasmi

Gretel: ehi, hai letto QUI? Dice che quelli del conto arancio tagliano 7 mila dipendenti...

Gretel: ehi, hai letto QUI? Dice che quelli del conto arancio tagliano 7 mila dipendenti...Ansel: hai detto 7 mila? e tu che dicevi che era una banca fantasma... hai visto che avevo ragione io? Settemila, capito? Settemila! Ci sono migliaia di persone dietro quel sito internet arancione a cui affidiamo i nostri soldi. Un colosso, una garanzia. Certo, non ho mai visto nessuno in carne ed ossa... non ricordo nemmeno di aver mai parlato con una voce vera... ma a che serve? Otto anni fa non avevamo lasciato la vecchia banca proprio perché per parlare con un funzionario bisognava stare in coda venti minuti allo sportello? Vada, vada - aveva detto il direttore della cassa rurale incredulo - tanto ci rivedremo presto... Pfui: mai più rivisto! Questi olandesi non hanno mica la sede, sai? Spendono soldi solo per la pubblicità (mica pochi però a pensarci bene...) ed è per questo che fino ad aprile sono in grado di pagare il 5,5% ai loro clienti più affezionati che prima della crisi hanno sottoscritto offerte strepitose (come noi ad esempio, eh eh eh!). Altro che le altre banche che in questo periodo arrivano forse al 2%... Sì, lo so che probabilmente i nostri soldi sono serviti per comprare anche quei titoli spazzatura americani... ma alla fine i nostri interessi li hanno sempre pagati, no? In realtà non ho proprio idea di quale economia stiamo finanziando: niente voci vere con cui parlare, niente palazzi in cui entrare... ma i nostri soldi ci sono, guarda qui sul sito internet: codice cliente, password, eccoli qui! Guarda Gretel, diffidente, ci sono ancora! Ora so che dietro la "zucca" ci sono migliaia di dipendenti e mi sento più tranquillo!

Gretel: qui c'è scritto che stanno licenziando 7 mila persone.

Ansel: ah...

25 gennaio 2009

Scherzi telefonici

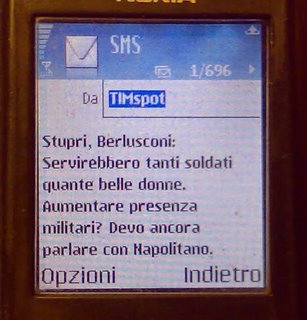

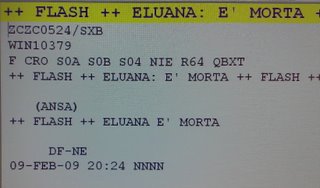

Mi arrivano sul telefonino quattro o cinque notizie Ansa al giorno, quasi non ci faccio più caso, ma quando nel pomeriggio ho letto questo lancio sullo schermo confesso che ho pensato ad uno scherzo telefonico. Era, naturalmente, una notizia vera.

Voglio (anch'io) sei telecomandi

Ho visto il futuro allineato in bella mostra nel soggiorno di un amico. Erano sei telecomandi, su un tavolino, uno accanto all'altro: il minimo indispensabile per dominare gli apparati a cui, in quella casa, è affidato il tempo libero. Uno per il televisore, uno per il videoregistratore, uno per il lettore di dvd, uno per l'home theatre, uno per il decoder della televisione digitale (perché il mio amico, l'ho detto, è già nel futuro). Il sesto telecomando dovrebbe in teoria fare le veci di tutti gli altri, lo chiamano "all in one", cioè tutto in uno, ma non sono mai riusciti a farlo funzionare dopo una prima prova in cui - inviando impulsi su tutte le possibili frequenze - ha messo in moto ogni apparecchio della casa tranne il cancello elettrico in cortile.

Ipnotizzato da quei simboli del potere, ricordando i tempi in cui il re della casa si riconosceva dal piglio con cui teneva in mano IL telecomando (mica sei), ho cominciato a contare tutti quei tasti per scoprire che erano più di 250. Ne avevo visti tanti due settimane fa nella regia di uno studio televisivo, ma lì la televisione la producono non è che la guardano soltanto.

Orientarsi tra sei telecomandi, puntando quello giusto verso l'apparecchio corrispondente, non è esattamente un gioco da ragazzi. Nemmeno averli sottomano tutti e sei - mi hanno spiegato - è un gioco da ragazzi, con l'abitudine che hanno, i telecomandi, di infilarsi tra i cuscini della poltrona. Ci vuole disciplina, ma ora il mio amico conta di scendere a quota cinque perché considera che il videoregistratore sia giunto ormai a fine carriera: tecnologia obsoleta, lo getterà nel cassonetto dopo dieci anni di onesto utilizzo durante i quali, a dire il vero, non aveva ancora imparato a programmarlo.

Ammettiamolo, è il nostro destino quello di possedere oggetti che non sappiamo utilizzare o - almeno - non siamo in grado di sfruttare appieno. Come il termostato che fa partire la caldaia: potrebbe gestire tre temperature diverse in ogni istante del giorno e della notte, con orari differenti nei vari giorni della settimana. Ma senza il manuale di istruzioni non c'è verso di dominarlo se in una sera di inverno sentiamo troppo freddo. Diciamola tutta: non c'è verso di dominarlo nemmeno CON il manuale delle istruzioni, per questo noi gente del futuro teniamo sempre una coperta a portata di mano sul divano.

Conosco gente che scatta fotografie delle vacanze con la data impressa in un angolo dell'inquadratura, ma non è per amore della precisione: è che non sanno come eliminare l'ora e il giorno.

Spiegare cos'è il canale AV0 della tivù è un obiettivo troppo ardito per un articolo così corto, figuriamoci memorizzare una stazione sull'autoradio o installare un anti virus. Dicono che il virus Conficker è pronto a contagiare mezzo mondo. Ci infetterà senza che ce ne rendiamo conto ma non serviva certo lui per scoprire che il nostro computer è già fuori controllo: sul mio pc mentre scrivo questo testo ci sono quasi 100 mila file contenuti in circa 12 mila cartelle. Due o tre mila sono foto, poi c'è qualche articolo, video e messaggi email ma restano circa 90 mila file che - confesso - non ho idea di cosa siano. Cerco di non pensarci.

Viviamo in un mondo complicato senza che nessuno ci abbia insegnato come comportarci. Non è solo questione di fare il back-up al computer ogni tanto. C'è anche il forno a micro-onde che vorrebbe più attenzione, con tutte le meraviglie che prometteva il suo libretto di istruzioni. E invece lo usiamo solo per scaldare il latte la mattina e se sbagliamo tazza - credendo che una valga l'altra - ci ustioniamo le mani senza sapere perché.

Mai tenere il pin del bancomat nel portafoglio con la tessera, evitare password banali come la data di nascita o il nome della moglie. Non provate nemmeno a invertire il nome di vostro figlio credendovi intelligenti, quei maledetti hacker vi scopriranno subito. Una parola d'ordine perfetta, per esempio, è By8xkJ7w ma attenzione che il sistema essendo "case sensitive" riconosce le maiuscole dalle minuscole. E non dite che non riuscite a mandarla a memoria.

Anche con sei telecomandi è un mondo complicato, leggete sempre attentamente le avvertenze.

Ipnotizzato da quei simboli del potere, ricordando i tempi in cui il re della casa si riconosceva dal piglio con cui teneva in mano IL telecomando (mica sei), ho cominciato a contare tutti quei tasti per scoprire che erano più di 250. Ne avevo visti tanti due settimane fa nella regia di uno studio televisivo, ma lì la televisione la producono non è che la guardano soltanto.

Orientarsi tra sei telecomandi, puntando quello giusto verso l'apparecchio corrispondente, non è esattamente un gioco da ragazzi. Nemmeno averli sottomano tutti e sei - mi hanno spiegato - è un gioco da ragazzi, con l'abitudine che hanno, i telecomandi, di infilarsi tra i cuscini della poltrona. Ci vuole disciplina, ma ora il mio amico conta di scendere a quota cinque perché considera che il videoregistratore sia giunto ormai a fine carriera: tecnologia obsoleta, lo getterà nel cassonetto dopo dieci anni di onesto utilizzo durante i quali, a dire il vero, non aveva ancora imparato a programmarlo.

Ammettiamolo, è il nostro destino quello di possedere oggetti che non sappiamo utilizzare o - almeno - non siamo in grado di sfruttare appieno. Come il termostato che fa partire la caldaia: potrebbe gestire tre temperature diverse in ogni istante del giorno e della notte, con orari differenti nei vari giorni della settimana. Ma senza il manuale di istruzioni non c'è verso di dominarlo se in una sera di inverno sentiamo troppo freddo. Diciamola tutta: non c'è verso di dominarlo nemmeno CON il manuale delle istruzioni, per questo noi gente del futuro teniamo sempre una coperta a portata di mano sul divano.

Conosco gente che scatta fotografie delle vacanze con la data impressa in un angolo dell'inquadratura, ma non è per amore della precisione: è che non sanno come eliminare l'ora e il giorno.

Spiegare cos'è il canale AV0 della tivù è un obiettivo troppo ardito per un articolo così corto, figuriamoci memorizzare una stazione sull'autoradio o installare un anti virus. Dicono che il virus Conficker è pronto a contagiare mezzo mondo. Ci infetterà senza che ce ne rendiamo conto ma non serviva certo lui per scoprire che il nostro computer è già fuori controllo: sul mio pc mentre scrivo questo testo ci sono quasi 100 mila file contenuti in circa 12 mila cartelle. Due o tre mila sono foto, poi c'è qualche articolo, video e messaggi email ma restano circa 90 mila file che - confesso - non ho idea di cosa siano. Cerco di non pensarci.

Viviamo in un mondo complicato senza che nessuno ci abbia insegnato come comportarci. Non è solo questione di fare il back-up al computer ogni tanto. C'è anche il forno a micro-onde che vorrebbe più attenzione, con tutte le meraviglie che prometteva il suo libretto di istruzioni. E invece lo usiamo solo per scaldare il latte la mattina e se sbagliamo tazza - credendo che una valga l'altra - ci ustioniamo le mani senza sapere perché.

Mai tenere il pin del bancomat nel portafoglio con la tessera, evitare password banali come la data di nascita o il nome della moglie. Non provate nemmeno a invertire il nome di vostro figlio credendovi intelligenti, quei maledetti hacker vi scopriranno subito. Una parola d'ordine perfetta, per esempio, è By8xkJ7w ma attenzione che il sistema essendo "case sensitive" riconosce le maiuscole dalle minuscole. E non dite che non riuscite a mandarla a memoria.

Anche con sei telecomandi è un mondo complicato, leggete sempre attentamente le avvertenze.

23 gennaio 2009

La pagina più vista

Va bene repubblica.it, va bene corriere.it, va bene pure la gazzetta.it oppure ilmeteo.it, ma lo sapete qual è la pagina web italiana più cliccata? Ecco a voi libero.it, visitata il 1° dicembre scorso da 6 milioni di utenti (e cliccata 82 milioni di volte).

Va bene repubblica.it, va bene corriere.it, va bene pure la gazzetta.it oppure ilmeteo.it, ma lo sapete qual è la pagina web italiana più cliccata? Ecco a voi libero.it, visitata il 1° dicembre scorso da 6 milioni di utenti (e cliccata 82 milioni di volte).Non so voi ma io mi sono sorpreso, anche se penso non abbiano considerato google.it. Dopo auditel ecco audiweb. Se vi interessa date un'occhiata QUI dove troverete anche un foglio excel con tutti i dati di dicembre.

Fenomeno editoriale

Per tutti quelli che si sono appassionati alla vicenda del best seller da 40 copie, ecco un'intervista a Pierluigi Tamanini andata in onda ieri sera su Rttr. L'autore ringrazierà per l'ulteriore pubblicità gratuita, così rendo noto un retroscena: prima di ricevere questo file da un amico avevo registrato la trasmissione con il telefonino puntato verso il televisore mentre guardavo l'intervista con i colleghi. Ma il video era inservibile: troppe risate in sottofondo.

22 gennaio 2009

L'impresa eccezionale

Mi capita ogni tanto di citare quel verso di Lucio Dalla che in Disperato erotico stomp cantava: l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Ho ritrovato il concetto questa mattina nel Buongiorno di Gramellini.

20 gennaio 2009

C'ero anch'io

È davvero un mondo nuovo. Non solo sta giurando il primo presidente di colore degli Stati Uniti d'America, ma lo possiamo seguire in diretta su un piccolo computer, senza fili, mentre tagliamo le arance per farci la spremuta, leggendo a lato dello schermo i commenti degli spettatori per poi spedire con il telefonino questo post celebrativo che ci permetterà di dire: c'ero anch'io.

Miliardi o bilioni?

Bisognerà aggiornare un post di qualche tempo fa sul paese dei miliardari poveri in canna a cui tenevo molto e - chissà perché - è rimasto senza commenti. L'aggiornamento è necessario perché nello Zimbabwe, paese dall'inflazione incalcolabile, hanno appena coniato nuove banconote da un trilione o più di dollari.

Bisognerà aggiornare un post di qualche tempo fa sul paese dei miliardari poveri in canna a cui tenevo molto e - chissà perché - è rimasto senza commenti. L'aggiornamento è necessario perché nello Zimbabwe, paese dall'inflazione incalcolabile, hanno appena coniato nuove banconote da un trilione o più di dollari.Un trilione. Proprio l'altro giorno io e la collega M. ci chiedevamo in redazione quanto fosse grande un trilione perché si trattava di misurare i metri cubi di gas russo che passano attraverso l'Ucraina. Abbiamo così scoperto che sui grandi numeri l'Italia e il mondo anglosassone prendono le distanze. Andando di mille in mille noi abbiamo il milione, il miliardo, il bilione, il biliardo, il trilione, il triliardo, il quadrilione e il quadriliardo (che poi è un bilione di miliardi, cioè mille miliardi di miliardi o più semplicemente un miliardo di bilioni grazie alla proprietà associativa della moltiplicazione, almeno spero...)

Gli inglesi invece usano una scala più corta con il bilione (e non il miliardo), seguito dal trilione e dal quadrilione. Ecco perché loro chiamano "billionaire" il nostro miliardario.

A un matematico naturalmente queste parole - così musicali - farebbero orrore. E gli farebbe orrore soprattutto l'ambiguità tra il bilione italiano e il billion inglese, due parole così simili eppure mille volte diverse. Egli - il matematico - si limiterebbe a chiamare questi numeri come potenze del 10, dove un miliardo (one billion) sarebbe 10 elevato alla 9.

Non so perché ma qualcosa mi dice che anche questo post, scritto in un grigio pomeriggio passato in casa ad accudire il piccolo play boy febbricitante, resterà senza commenti. Sarà comunque utile all'improbabile turista in partenza per lo Zimbabwe, che potrà usare la scala dei bilioni (quella inglese) per calcolare il resto della spesa.

Giovani Bastardi

Visto che si parlava di giovani talenti trentini come non citare The bastard sons of Dioniso, che hanno già più di cento video VERI su YouTube? Ieri sera in redazione li abbiamo guardati alla televisione. Commento finale? Questi spaccano.

Ho solamente due amici